Por Yoan Molinero Gerbeau * y Gennaro Avallone **

Los trabajadores migrantes son cada vez más esenciales para el mantenimiento de la agricultura global, un pilar fundamental del sistema capitalista.

Cajas para el transporte de la fruta recogida por migrantes en la provincia de Lleida, Cataluña. Foto: Josep Serra Grau.

Desde el último cuarto del siglo pasado hasta la actualidad, el uso de mano de obra migrante para trabajar la agricultura del centro global –o de las cadenas globales orientadas hacia la acumulación del centro– no ha hecho más que crecer, como evidencia la demanda permanente de mano de obra extranjera en potencias como Estados Unidos o zonas de Europa del Sur.

Este fenómeno ha llamado la atención de numerosos investigadores que, atraídos por la reconfiguración de diversos enclaves rurales en complejos agro-industriales, han podido ver como el campo se poblaba de trabajadores y trabajadoras extranjeras provenientes de lugares de la periferia global como por ejemplo Marruecos o Rumanía en el caso del Sur de Europa o Centroamérica en el caso de Estados Unidos y Canadá.

La etnificación de unos mercados de trabajo que a medida que se ampliaban requerían de cada vez más mano de obra migrante, concentró un amplio número de estudios en identificar porqué estos trabajadores extranjeros no solo iban sustituyendo progresivamente a los locales, sino que además se volvían cada vez más indispensables para la producción.

La explicación más común, como afirman Gertel, J. y Sippel o Pedreño Cánovas, tuvo que ver con el precio y las condiciones del trabajo: los migrantes estaban dispuestos a realizar un trabajo duro, de poco prestigio social y mal remunerado que los locales ya no querían hacer. Además, la articulación de los sistemas de extranjería diseñados por los Estados, permitieron por un lado, articular programas de contratación en origen y por otro, favorecieron la entrada al país de forma irregular garantizando en cualquier caso que los empresarios tuvieran siempre trabajadores extranjeros disponibles (lo que en términos marxistas se denomina “ejército de reserva”).

Trabajadoras en los invernaderos de la Piana del Sele, Salerno, Italia. Foto: Gennaro Avallone

El sistema capitalista global como ecología-mundo

Estas explicaciones, sin duda acertadas, permiten explicar el fenómeno, aunque solo de manera parcial. Lo que proponemos en nuestro artículo “Produciendo comida y trabajo baratos: migraciones y agricultura en la ecología-mundo capitalista” publicado en el número 33 de la revista Relaciones Internacionales, pretende sin embargo ir más allá, dando cuenta de cómo el trabajo migrante se ha convertido en fundamental para el mantenimiento del sistema capitalista global.

Jason W. Moore, siguiendo la tradición de los estudios del sistema-mundo de I. Wallerstein, explica que el capitalismo no es solo un modelo económico, sino una ecología-mundo regida por la lógica de la acumulación. Dentro del proceso productivo global que es dependiente de la apropiación de las naturalezas humana y extra-humana (lo que comúnmente conocemos como “naturaleza” a secas), los Estados son divididos entre los que pertenecen al centro (quiénes poseen una alta tasa de capital constante –maquinaria–) y los que se consideran la periferia (proveedora de capital variable –fuerza de trabajo–).

El hecho de que el capitalismo esté basado en el doble proceso de explotación del trabajo humano así como de la apropiación gratuita del trabajo humano y extra-humano hace que Moore considere al capitalismo como una ecología-mundo, más que como un sistema-mundo. Es decir, el capitalismo no es un mero proyecto económico con efectos sobre el medioambiente, sino que es un proyecto socio-ecológico global nutrido y alimentado tanto por la apropiación del trabajo humano como de la apropiación gratuita del medioambiente.

El análisis histórico de la ecología-mundo refleja que cada ciclo productivo del sistema capitalista global ha requerido de la constante apropiación de los four cheaps, esto es, el suministro constante y creciente de cuatro factores a bajo coste: trabajo, comida, materias primas y energía. Cada fase expansiva se ha podido mantener en base a esta apropiación, en cambio, cuando uno o varios de estos factores han dejado de poder obtenerse a bajo coste, el sistema ha entrado en crisis y se ha reconfigurado en busca de nuevas fronteras productivas que permitan con diferentes técnicas obtener de nuevo los four cheaps.

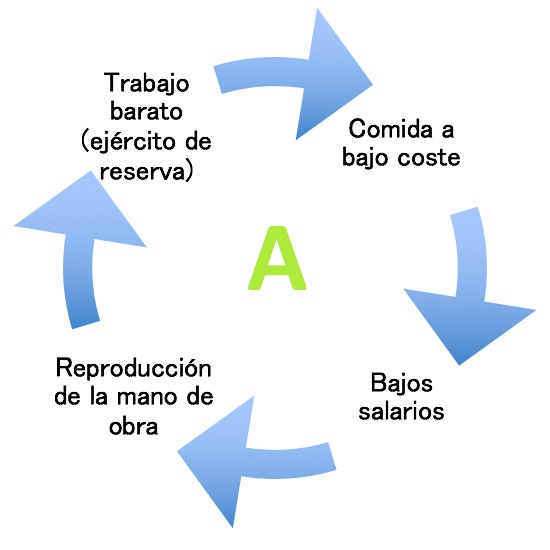

Desde este esquema el sector agrícola ocupa un lugar determinante pues es el sector que produce la mayoría de la comida (uno de los four cheaps) que consumen los trabajadores del centro global (otro de los four cheaps, el trabajo). La relación estructural entre comida y trabajo a bajo coste se resume en este pequeño esquema:

Relación cíclica estructural entre comida y trabajo a bajo coste. En el centro de este proceso se encuentra el sector agrícola (“A”). Fuente: Elaboración propia

La producción de comida barata permite que los trabajadores puedan pagarla con bajos salarios, lo que garantiza su reproducción y por lo tanto la existencia del ejército de reserva. En este contexto se maximiza la acumulación pues el sistema se beneficia de la disponibilidad de trabajadores y trabajadoras cuyo bajo salario maximiza las plusvalías de la producción. En cambio, si la comida deja de producirse a bajo coste, los salarios deberán subir para poder garantizar la reproducción de la clase trabajadora.

Esta dinámica puede ser ilustrada de forma muy sencilla con un ejemplo: si el trabajador X cobra un salario de 100 al mes, y la comida necesaria para que él y su familia se alimenten durante ese periodo vale 90, su reproducción estará garantizada. En cambio si el precio de la comida alcanza los 150, o el salario debe aumentar (reduciéndose la plusvalía y por lo tanto distorsionando el proceso de acumulación) o dicho trabajador no podrá cubrir sus necesidades ni las de su familia por lo que el abanico de posibles acciones a llevar a cabo será variado pero en todo caso romperá el status quo. Sin comida barata no se puede garantizar la reproducción del trabajo barato.

Garantizando la producción de comida barata: subalternos migrantes en la agricultura del centro global

Como señala Jason W. Moore, la crisis actual de la ecología-mundo capitalista tiene mucho que ver con las dificultades que está encontrando el sistema para apropiarse de nuevas fronteras productivas en el sector agrícola. La última de ellas, la revolución de las biotecnologías (Organismos Genéticamente Modificados, fertilizantes químicos etc.) iniciada en los años 30 del siglo pasado, ha permitido incrementar la producción pero no ha permitido la reducción de precios de los productos de una manera significativa como ocurrió en el pasado, un hecho que el crecimiento de los precios de muchos productos básicos en la última década demuestra.

¿Cómo entonces se han logrado mantener relativamente bajos los precios de la comida en el centro global? Lo que argumentamos en nuestro artículo, es que la rentabilidad del sector agrícola del centro de la ecología-mundo capitalista, se ha basado fundamentalmente en la explotación de los migrantes de la periferia. La norma de empleo en la agricultura neoliberal –esto es las condiciones de trabajo comúnmente extendidas a lo largo de la ecología-mundo– ha ido progresivamente tendiendo hacia la precarización, flexibilización y depreciación salarial del trabajo agrícola y ello ha podido imponerse solo gracias al uso masivo de una masa de trabajadores sometidos por su condición de extranjeros.

Trabajador migrante volviendo a casa después de trabajar en los invernaderos de El Ejido, Almería, España. Foto: Gennaro Avallone

Las jornadas (muchas veces discontinuas) de más de 10 horas diarias bajo condiciones pésimas de higiene, por salarios míseros y residiendo en alojamientos precarios son la realidad de miles de trabajadores extranjeros en los enclaves agrícolas de los países del centro como Canadá o Italia, por ejemplo. Ello no se limita solo al centro pues existe una progresiva tendencia a deslocalizar la producción en los países de la periferia (Marruecos, por ejemplo) donde también imperan estas lógicas impuestas siempre por las cadenas globales, en las que tanto la acumulación final como la venta de la producción recaen en los complejos empresariales del centro.

La estrategia de asentar la agricultura sobre las bases de la explotación laboral de los migrantes es una tendencia que se refuerza con el tiempo. Desde la puesta en marcha del primer programa “Bracero” de importación de trabajadores mexicanos a la agricultura de Estados Unidos en 1942, el número de enclaves agrícolas globalizados y de programas de contratación en origen no ha dejado de aumentar (véase el capítulo escrito por Alicia Reigada en el libro “De cadenas, migrantes y jornaleros” (2014)).

La nueva agricultura contemporánea dominante se articula de esta manera, hecho que se hace evidente, por ejemplo, con la centralidad ocupada por los Programas de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá o la contratación en origen en España. Así, se ha producido una expansión tanto territorial, con la incorporación e intensificación de estos procesos a finales del siglo pasado en zonas del centro como el Sur de Europa o Nueva Zelanda, como una combinación de nuevas lógicas, como la más reciente explotación laboral de refugiados en los enclaves del Sur de Italia, Grecia o Turquía.

La inserción de los migrantes en la agricultura global es por lo tanto estructural pudiéndose afirmar que su explotación, al garantizar la producción de comida barata, es un pilar fundamental para el mantenimiento del sistema capitalista global. Esta estructuralidad no implica que dicha estrategia sea la nueva frontera de producción pues pensamos que es una estrategia cortoplacista, utilizada mientras se busca tanto desarrollar nuevas técnicas de producción como refinar las ya existentes (por ejemplo los OGM, nuevos fertilizantes, nuevos tipos de invernaderos, nuevas semillas). Así pues, estos procesos tienen visos de permanecer en el tiempo, si bien no dejan de ser un pilar endeble, dado que lejos de garantizar un procedimiento productivo estable basado en la técnica, son vulnerables ante una posible organización y protesta conjunta de los trabajadores migrantes.

*Yoan Molinero Gerbeau es politólogo y actualmente trabaja como investigador en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

**Gennaro Avallone es sociólogo, investigador y profesor titular de Sociología Urbana en la Università degli di Studi di Salerno (UNISA).