“No amenazar intereses transnacionales limitó el proceso de cambio” dice ENTITLE fellow Diego Andreucci, entrevistado por El País, en Cochabamba.

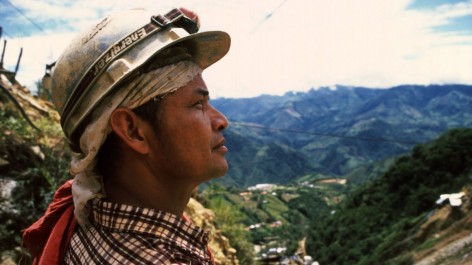

Investigador academico Diego Andreucci. Source: elpaisonline.com.

DA. Este gobierno lo tenía muy claro desde el principio que superar el “patrón primario-exportador” iba a ser una condición fundamental para que Bolivia rompiera con su historia de dependencia y alcanzara una sociedad más prospera y justa, orientada hacia el “vivir bien”. Esto se lee en el preámbulo del primer Plan Nacional de Desarrollo del MAS, del 2006-07. Sin duda, en la coyuntura en la que el MAS llegó al Gobierno, tenía sentido plantearse la recuperación de rentas de recursos naturales. El estado necesitaba refundarse y fortalecerse después del desastre dejado por dos décadas de neoliberalismo. Los precios altos de minerales e hidrocarburos ofrecían una oportunidad importante para hacerlo.

En este sentido comparto la opinión de que recuperar el control de los recursos naturales fuera prioritario. Ésta era la opinión de muchos sectores sociales, incluso de los que más impulsaban la plurinacionalidad y la superación del extractivismo, apoyaban la nacionalización precisamente por eso.

EP. Pero muchos de esos ahora están en conflicto con el Gobierno por el extractivismo.

EP. ¿A dónde, cree usted, nos puede llevar esto?

Es decir, es una estrategia de acumulación y una variante de lo que David Harvey, el geógrafo inglés (y amigo del vicepresidente), llamaría “acumulación por desposesión”. Por lo tanto no es inevitable ni natural.

EP. ¿Cuánto se ha avanzado con las políticas del Gobierno en materia de hidrocarburos?

DA. Hay que reconocer que a nivel mundial las condiciones que existen ahora en Bolivia en términos de impuestos y regalías sobre hidrocarburos son relativamente buenas.

Las condiciones impuestas por el neoliberalismo siguen vigentes en muchos países. Y ni siquiera se contestan, ni hay debate alrededor de esto. En Bolivia, gracias a las movilizaciones sociales de 2003-2005, se han dado pasos muy importantes.

Por supuesto, esto no quiere decir que se haya superado el neoliberalismo. La reforma del sector hidrocarburos, que empieza con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos en 2004-05 y sigue con el gobierno del MAS, representa una renegociación entre el Estado y el sector que conviene a los dos.

Esto lo explica muy bien un estudio de Lorgio Orellana de la UMSS de Cochabamba. Por un lado las empresas renuncian a parte de su margen de ganancia pagando más impuestos; pero por el otro se garantiza la estabilidad político-económica y se expanden las exportaciones (hacia Argentina). Y esto, gracias también a los precios altos de hidrocarburos, compensa las pérdidas de renta de las empresas.

Un experto estadounidense, Brent Kaup, definió la reforma del MAS como una “nacionalización neoliberal”. A pesar de un aumento de apropiación de renta, no hubo nacionalización completa, con expropiación, que es lo que se pedía en la Agenda de Octubre. Simplemente se aumentó la participación del Estado, a través de compras de acciones y la reactivación parcial de YPFB.

Hay que reconocer que la empresa estatal estaba destrozada por dos décadas de políticas neoliberales irresponsables. Pero es claro que YPFB debería tener mucho más apoyo estatal para que pueda tener un rol importante en la cadena productiva. Por eso las transnacionales como Repsol y Petrobras han consolidado su posición dominante en el sector.

EP. Entonces en su criterio, ¿cuánto de progresista o cuánto de continuación neoliberal hay en esto?

DA. La cuestión de las continuidades neoliberales en Bolivia y otros países en América Latina es muy compleja. Hay mucho debate también a nivel académico. Generó mucha polémica un libro de Jeffrey Webber que definió al MAS como una forma de “neoliberalismo reconstituido”. La verdad es que, en mi opinión, es incorrecto definir el proyecto del MAS como neoliberal. El neoliberalismo es un proyecto político-económico basado en la redistribución de riqueza y poder hacía arriba, a través de políticas que incluyen la globalización de la producción para reducir el poder de las clases trabajadoras, así como privatizaciones de bienes comunes y recortes en servicios públicos.

Esto se sostiene en una ideología que postula la liberación de las capacidades productivas de la sociedad a través del libre mercado.

Decir que las políticas del MAS han adoptado estos principios sería excesivo. Pero sí es claro que no se ha hecho lo suficiente para contrarrestarlos, se ha hecho menos de lo que se esperaría de un gobierno progresista.

EP. Algunos analistas dicen que el Estado hoy en día es un mero gestor de las exportaciones para garantizar un flujo de materias primas al exterior. ¿Cómo ve usted esto?

DA. Por supuesto, si no se impulsa un cambio en la matriz productiva, al Estado no le queda más que hacer que gestionar exportaciones y, en el mejor de los casos, redistribuir los ingresos. El Gobierno no tiene intención de nacionalizar.

El caso de la minería es emblemático, porque ahí sí Bolivia tendría la tecnología y experticia para no depender de transnacionales. Pero se ha nacionalizado poco y mal, y los yacimientos más rentables se han dejado para transnacionales, con condiciones muy favorables además.

Source: boliviadiary.wordpress.com.

EP. En estos 10 años las inversiones en exploración han sido bajísimas. Las transnacionales han brillado por su ausencia en el tema, y ahora se está trabajando junto con ellas en una ley de incentivos a la exploración. ¿Ha tenido ocasión de revisar el proyecto de ley de incentivos?

DA. No conozco bien los detalles, pero no me sorprende que haya incentivos. El problema de la falta de exploraciones viene del periodo neoliberal. Es claro, las empresas prefieren trabajar campos rentables e invertir lo menos posible en exploración. El por qué no se les ha obligado a invertir es otra cuestión.

Mi sensación es que tiene que ver con la necesidad de compensar a las transnacionales por el cambio de términos de contrato, garantizando condiciones favorables a pesar de los niveles más altos de impuestos y regalías.

Por esto no me sorprende que se ponga peso de estas inversiones sobre la sociedad, con una redistribución regresiva del IDH hacia incentivos para transnacionales. Otra solución regresiva al problema de las reservas, por supuesto, es aumentar la producción en el corto plazo viabilizando la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas y territorios indígenas.

EP. Por lo visto hasta aquí, parece que los avances posneoliberales en Bolivia han tenido limitaciones grandes. ¿A qué piensa que puede deberse esto?

DA. Es una pregunta muy difícil; toda mi tesis doctoral básicamente trata de contestar esta pregunta. La cercanía de intereses entre el Gobierno y las transnacionales petroleras es fácil de entender, siendo la economía del país (y la reproducción política del partido de gobierno) tan dependiente de esas empresas.

Pero cuánto hay de “límites estructurales” y cuánto de “falta de voluntad política” en el hecho de que no se haya reducido esta dependencia, nunca es fácil de determinar, ya que las dos cosas interactúan de forma compleja.

EP. ¿Cuáles ve que son las principales estrategias políticas, económicas e ideológicas que han profundizado o consolidado este modelo de acumulación basado en la exportación de materias primas?

DA. La posición del MAS nunca fue revolucionaria, a pesar de la retórica y de los muchos cambios históricos que acompañaron su llegada al gobierno. Si se analiza la trayectoria del MAS, se ve que ha actuado como mediador entre demandas radicales procedentes de los sectores populares movilizados en contra del neoliberalismo y los sectores dominantes.

Promovió reformas que parecían tener un fuerte carácter radical e innovador, como nacionalizaciones, redistribución de tierras y derechos indígenas, adoptando demandas de sus bases sociales; pero al mismo tiempo desde los primeros años de gobierno pactó con sectores capitalistas nacionales y transnacionales al momento de implementar estas reformas, reduciendo su alcance.

Gramsci llamaba a estas dinámicas “revolución pasiva” o “restauración progresista”, donde los cambios sociales profundos sí se generan, pero como resultado de una adaptación del proyecto transformador a las relaciones de dominación existentes—con el resultado final de restablecer relaciones de clase y expandir la acumulación capitalista.

En este sentido, decía antes que a veces los progresistas acaban salvando al capitalismo de sus propios excesos. Hoy el Banco Mundial y el FMI elogian a Bolivia como un caso ejemplar de gestión macroeconómica responsable, nadie se lo habría creído en 2006.

EP. ¿Por qué habrá optado el Gobierno por este camino tan contrario a su auto-definición discursiva?

DA. Hay que reconocer que hay límites reales a un cambio más profundo. Enfrentarse al capital transnacional no es fácil para nadie, y Bolivia era un país económicamente frágil, socialmente dividido y geopolíticamente marginal.

Visto desde Europa, donde la oposición social al neoliberalismo es muy débil, lo que se ha logrado en Bolivia en los últimos diez años sigue siendo muy importante.

Miren qué tan fácil ha sido derrotada la izquierda de Syriza en Grecia por la llamada Troika, por haber intentado resistirse a sus políticas de austeridad neoliberal. Y en el resto del continente ni esto, pasividad total o reacciones de derecha xenófoba.

Pero no estoy de acuerdo con lo que García Linera escribió en 2009 en su ensayo sobre el “empate catastrófico”, que una vez solucionada la crisis con la derecha se logró incluir a todos los sectores sociales en un proyecto político, económico e ideológico en el que todo el mundo está en mejor situación.

Mucha gente ahora está mejor en Bolivia, no hay duda. Además el momento económico positivo permitió garantizar cierta legitimidad social y canalizar recursos a sectores sociales estratégicos, como los campesinos. Pero zanjar el conflicto con la derecha y no amenazar intereses de transnacionales tuvo un precio muy alto, limitó muchísimo el alcance del “proceso de cambio”.

EP. ¿Entonces el proceso no fue tan incluyente como dice el vicepresidente Álvaro García Linera?

DA. No, ya que dejó a unos sectores sociales totalmente excluidos. Me refiero sobre todo a los pueblos indígenas y a sus organizaciones.

Por más que se disimule con retórica, la realidad es que el extractivismo soyero, minero y petrolero no se puede compatibilizar con el paradigma plurinacional, ni con el vivir bien, la soberanía alimentaria o la auto-organización comunitaria. Esto se relaciona también al creciente autoritarismo del Gobierno.

Típicamente los sectores que no se pueden convencer o cooptar, tienden a ser no sólo marginalizados, sino reprimidos. Cuando una hegemonía es incompleta, dice el politólogo Bob Jessop, alguien tiene que ser sacrificado.

Y en estos casos los criterios para elegir a quién sacrificar son muy claros: los que amenazan las bases económicas del poder político oponiéndose a su estrategia de acumulación (es decir, en el caso boliviano, el extractivismo); y los que desestabilizan sus bases ideológicas (por ejemplo revelando su carácter anti-ambientalista y neo-colonial).

Pues me parece que los pueblos indígenas y sus organizaciones, sobre todo después del TIPNIS, han sido vistos por el Gobierno tanto como un obstáculo a la expansión del extractivismo como una amenaza a su posicionamiento discursivo.

EP. Para finalizar, ¿quisiera resaltar algún otro punto que no hemos tocado en la entrevista?

DA. Quería concluir expresando solidaridad con las ONGs bolivianas que han sido injustamente atacadas por el Gobierno en los últimos años. He tenido el placer de trabajar con algunas de ellas, entrevistarme con sus miembros y leer sus materiales.

Puedo decir, como investigador, que producen un trabajo de excelente calidad científica. Para quien trabaje temas de ecología política en Bolivia y América Latina, el conocimiento producido por estas organizaciones es imprescindible.

Y es absurdo no valorar su aporte al debate crítico; se trata de personas inteligentes, preparadas, con posiciones progresistas, y comprometidas con el bien del país. Desconcierta mucho que un gobierno izquierdista tenga miedo a esto.

“Hay que reconocer que hay límites reales a un cambio más profundo. Enfrentarse al capital transnacional no es fácil para nadie, y Bolivia era un país económicamente frágil, socialmente dividido y geopolíticamente marginal”.

Source: cetri.be.

One Comment